|

| BOOK |

|

�ْ��w��{������ΗY�x���t����

���Ђ�����Ԑ��쌹��&��������`�ͥ�哇������c���Y�u�������������{����r���G�����i������ꥎ���d���c������؎��M�w�ł�!

|

�S���P��(��)

�x�b�h�̓Ǐ��͒}�����[��PR���w�����܁x4������֓����ގq����̘A�ځq���̒����{179��r�́w�R���i�㢃R���i���ࣂ͕ς�������x�ŏЉ��Ă�Ð���o�j�w���s�Ƃ�������Ńp���f�~�b�N�Ƃ����I�y�����ς�x(�͏o���[�V��)�͑тɢ�����ł₷�n���֣���z�V�O�ős��Ȣ�l�ގj�I�y�����ࣂ��J������!��Ƃ��菑�]�q���s��҂̎��̌��炵���m���t�B�N�V�����Ɩ��������⹂�����Ƃ���t�B�N�V�������Z����R���i�Ɋւ��鎖���W�͎q�ׂ����m�ŋL�^�I���l������t�Ə����Ă��顐���Ƃ��ǂ݂����Ȃ���!���Ƀ��V�^�P�V���X�P���́w���C�����l�x���s�L�O�C���^�����[�w����ǂ����玩�����~�����߂̃X�P�b�`�W�x���ʔ��������ܕ��ɂ́w���C�����l�x�́w�����ނ��ҁx���w���Ԃ��ҁx���ǂ݂����Ȃ�������C�����l�Ƃ͢�ǂ��㉹��̂��ơ�㉹�͈������ƂȂ��肶��Ȃ��̂ł��ˡ��ʃW���[�i���X�g�̒ŋ��r�V���������w�h�L�������g�k�C���H���o�X�x(�}���I��)�̎��E�R�����̖`���ɂ���Ȃ��Ƃ�������Ă�����sNBA(�S�ăo�X�P�b�g�{�[������)�̒��p�����Ă��ċC�������Ƃ����顃Q�[����Ƀq�[���[�C���^�r���[������L��(�Ⴂ����������)�̎��₪�c�{��S���Ă��邱�Ƃ�(��)�\�N�������������z�͂ǂ��ł�������������\�̂Ȃ����{�̃��f�B�A�Ƃ͉_�D�̍��t�ŋ߂̃T�b�J�[�̎�����C���^�r���[�͌��\�C�C��������Ă��邩��R�m�w�E�̓v���싅�̃q�[���[�C���^�r���[���w���Ă���Ǝv���܂��ˡ�Ȃ�Γ�����ň��̃C���^�r���[�͢���̓��_�̃V�[����U��Ԃ��ĉ�������Ƃ������c�ł��ˡ�����

�S���P��(��)��

�x�b�h���o�č������X�J�̂Ȃ������q�ƎU�ࡊ��������������ԃj���m�^�g�G���A���T��T���i���_�P�K�l���_��䕚����̊�����ł��ˡ������I���f�X�N���[�N�������Y�t�H�Ђ���wNumber�x�Ƌ��l���R���{�������b�N�{�w�ǔ����l�R90���N�{NEXT��`���̃i�C����X�g�[���[�Y��x�������Ă��顏����̒����ΗY����ɑ���C���^�r���[�L���w�l�̓A�E�g���[�I�ȃv���C���[�������x(�ْ��w��{�����ΗY�x���t���ɂɂ����^)���g�b�v�L���ɂȂ��Ă���̂ł��܂�ᔻ�͂������Ȃ����ǁwNhmber�x�ɂ͎G���W���[�i���Y���Ƃ��ẴX�|�[�c�W���[�i���Y�������҂������ł��ˡ���[��[�R�g�����҂��Č��݂̃}�X���f�B�A�ɖ������ĂȂ����͏����̒����ΗY���ɑ���C���^�r���[��ǂނƓ����ɐ���Ƃ�YouTube�wTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y���x���䗗����������j�Ƃ̈�F���Ƃ̑Βk���̑��̃X�|�[�c�Ɋւ���b��c�ʔ����ł���!������̔����cApril fool�Ƃ͖��W�Ń}�W�ł������(��)

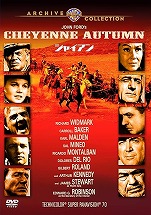

| DVD |

|

�w�j���x

���蓡������̔퍷�ʕ������e�[�}�ɂ����s����ēs�엋���剉�̉f�桌����ȍ�܂ł�

|

�S���Q��(��)

�w20���I�ɂ��ۂ�l�̋L���x�ǂݐi�ޡ����B�����Z�������ґ�͓G�����^��p�U�����Ԏ����ΘJ�������{�y������c�ǂ�������̐��̐��������[����������⏺�@���̊�e����{�y������T�C�����f���̕s�C������I���V��������������ɂ���Q�̉��B�Ɠ��{�̈Ⴂ�������Ă��顃C�M���X��h�C�c�̔�Q�͎��̂́s���ł�����Ȃ���������҂͎葫�����Ƃ�ꌌ�܂݂�(��)�킪���͂�����Đգ�ł����(��)�����{�ł͏ĐՂɂ����܂������̒Ɖ�������������V�����{���搂�������C�M���X��h�C�c�͈Ⴄ��܂����I�̌�Еt������u���ꂽ���̂���������o�Ă��顉����N�����̏�Ԃ������炵���̂���O�q�����čl���顐푈�Ɏ���������ӔC�Njy��⏞���ǂ����{����Ă���h�C�c�Ɠ��{�̂���ނ��㏈���̍��͂����ɂ���ق���t�s�Ă��s������Ă��܂��Ί������ʉ����Ȃ����i�̓A�b�P���J���Ƃ������̂�������Ƒ��������y�X(����)�Ƃ��Ēz�����Ɖ��~����������ߎS�ȑ̌��ɈႢ�Ȃ�����Q�҂͋�P����ߐ��̓V�ЂƎ~�߂��t���w�҂̊�Ɗ����͏����h��������Ȃ����m���ɐ^��������Ă܂��ˡ����������q�̎U���͌��x�b�h���o��RKB���������w�c������GrooonUp�x�́wCatch Up�x��ZOOM�����o��������̃e�[�}�̓��W���[�̃����L�[�X�ŗ��s���Ă��颃g���s�[�h(����)�^�o�b�g��ɂ��ġ�悪�����ׂ��Ȃ��Ă�o�b�g�Ń����L�[�X�̓z�[�������ʎY�炵���̂ł����ȃo�b�g�̘b�����顑剺�O�̐o�b�g����N���̐ԃo�b�g����Y�x���j�̕������ơ�V�����u�̋��F�o�b�g&���F�o�b�g����{�L��ᏼ�̃c�`�m�R�o�b�g����肱���o�b�g�c�ȂǂȂǡ��J�I�肪�o�b�g��85.1�p����87.6�p�����89�p�ƒ����o�b�g�ɕς��Ă���炵�����Ǔ����̕������Ƃ�93.98�p�������Ƃ���ܡ�v���Ȃ�I�����C���Ƃ�����Ăق����ł��ˡ

�S���Q��(��)��

NHK-BS�̒��̉f��ŃW���b�N��j�R���\���ƃ��[�K����t���[�}���́w�ō��̐l���̌������x������Ă܂����ˡ����̓z���g�ɃC�C�f��ł��ˡ�Q�l�̖��D�̉�b(�䎌)�����ł��ʔ����ł��ˡ���낢�돑�����낵�̎d���̂��ƔӃ��V�͓��蓡�������̉f��w�j���x�����Ȃ��硒��R�̑������̂����̏�����ǂ�ł�Ɠd�b�Ō������̂Ŏs����ē̉f���DVD�𑗂��Ă�낤�Ǝv���Č�������s�엋����O���A���Y��D�z�p��ݓc�����q������u�ۥ�����t�q�����T�V������쎡�Y�c�̉��Z���f���炵�����a�c�ď\����̋r�{�������ł��ˡ�������Y�H���̓Ǐ��ɑ����Ă�Ȃ�w����(���t��)�x�w��y�͔L�ł���x�w������x�w�r���}�̒G�Ձx�̎s�����i��DVD�������Ă�낤���ȁH�w��x�Ɓw���x�͂܂��������ȁH

| DVD |

|

�w�����J�x

�u���b�N����C��(�����J)�Ȃ�f�R���������ē̂���������Ăق����ł�

|

�S���R��(��)

�w20���I�ɂ��ۂ�l�̋L���x�͢�ʉ��������i���R���Ŏs��������v�������ٔ����͓��R�����͂���ł͂Ȃ���Ɠǂݐi�ޡ�����̃A���P�[�g����{�̐i�ނׂ�����ōł����������͢�������Ă��S�L���ő������瑸�h����鍑���44�����o�ϑ卑���7�������Ȃ������������t�J�̂Ȃ������q�ƎU�ࡏt�J���T�������������Ȃ��͍̂����炢�Ă��邩��?������I���������낵���e�̐�����Ӄ��V�͉f��w�u���b�N����C���x�����Ȃ���3�x�ڂ��炢����?�����^�C�g���̉f��Ȃ獡�������́w�����J�x������ׂ��Ń��h���[��X�R�b�g�ē̉f���͖ʔ����Ă��X�g�[���[��䎌�̓C�}�C�`����e�͒P�Ȃ�n���E�b�h��A�b�N�V�����f��ł��ˡ���j�Ƃ̈�F������Q�X�g�Ɍ}���ẮwTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y���x��X�|�[�c����j����l���悤!���3��Ƃ��A�b�v����܂������X�|�[�c�͖����`���炵�����܂ꈧ�������{�X�|�[�c�̉ߋ�����ݥ��������I�����s�b�N�Ƃ͉���?!�����䗗��������܂���F����́w�t���`�����l���x�ɂ��Q�X�g�o�����ăX�|�[�c�̂��Ƃ��Ă��܂��̂Ń����V�N!

�S���S��(��)

�w20���I�ɂ��ۂ�l�̋L���x�͢���ȃ��[������60�N���ۣ��g���̍������C�O���s���R���������ܗ֣������a���I�[!���[���c��ւƓǂݐi�ޡ���x��������̌��Ɖe��s�S�̐��Y�ʂ͑��풆��1943�N�ɂ͓��{��760���g���ɑ��A�����J�͖�8�疜�g������ꂪ1973�N�ɂ͓��{��1��2�疜�g���ƃA�����J�ɋ߂Â�1982�N�ɂ͏��߂ăA�����J�̐��Y�ʂ���������Ԃ�1980�N1100����ŃA�����J���Đ��E��ƂȂ����t�g�����v�͂��̗��j��m���Ă�̂���?���샍�[�U��CM���哖���肵�����ʂ�1969�N����[���c��u�[����͢�җ�r�W�l�X�}����Ƃ����{�̏o�łŢ�җ��c��ƌĂꂽ�|������⢂��[��A���Y�(�Ԓ˕s��v)�⢖җ�Ј��X���S�}�E�@��Ƃ����f��Ɉ����p���ꢃ��[���c���P���C����o�Ģ���[���c�Ј���̖��̂��蒅����̓��B�_��������a���l���s�b�����C�^�C�C�^�C�a���w�h�����X���b�O��������̂ł��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡂ���ƉJ���オ�額��͖��J�Ƃ͂��������q�ƃ����n�������Ō�����͏��X�₵����������Ԍ��͑吨�Łc�Ƃ����̂��������̂���?����Ƃ����b�p������Ȃ��ĉ��̌Ȃ������ȣ�ƌ����ׂ����������I���������낵���e�Ɗi����Ӄ��V�͍ŋߖS���Ȃ����c���_�����Ǔ����ĉf��w�X�p�C��]���Q�x�����Ȃ��硎c����͔���G���̖����ŏ��͍�Ƃ̓��c��F���ɂ�点���������悤��������N���̃p�[�e�B�ŋ��R���ꏏ�����Ƃ��ɏ����̏����w���s�_���ّ��ȁx��ǂ�ł���ꂽ�c��������������Ă������c��F�����Љ�Ăق����ƌ����o����Č�������3�l�ŐH������̂��Ƌ���Ɏc��]���Q�ƊW����ꏊ�����J�����ē����ꂽ����ǔ���G���̖��͖{�؉�O���ɂȂ蓇�c��F���̔o�D�f�r���[�͂Ȃ�Ȃ��������f��]���Q�͎c���_�ē̈��ƂȂ�܂����ˡ���b�`�����`���͂̓�����3���Ԃɋy�ԉf��ł������{�̐�O�Ƃ�������ƃ]���Q�Ƃ����l���̕s�K�����m�ɕ`���ꂽ�f��ƂȂ�܂����ˡ���X�g�V�[���̓W��������m���́w�C�}�W���x�̃����f�B������Ė������ŏo�Ă��܂����F���Ƃ̃R���{��YouTube�ł��I�����s�b�N�̊J��Łw�C�}�W���x�̎g���邱�Ƃ����[���Ƃ��Č��܂������Ƃ�b���Ă܂�����̉̂͐������ł��ˡ���V�����n�����Ȃ��c�@�����Ȃ��c�����Ȃ��c����Ȑ��E���C���[�W���悤�c�ł�����ˡ

| BOOK |

|

�O���R�I�v�w���t���x

�f������ēǂݒ��������Ȃ�܂���������͐��܂�炿�͋��s�ł������t�������ۂɌ����̂�NHK�̎d����50���炢�ɂȂ����Ƃ��ł���

|

�S���T��(�y)

�x�b�h�ł̓Ǐ��w20���I�ɂ��ۂ�l�̋L���x�͓Ǘ����O���A�|��11����EXPO'70������Ԋң��I�C���V���b�N���R���r�j���킽�����l�ڂ��H�ׂ�l�������c���p�h��Ɠǂݐi�ޡ�����̒�3�����w���㡃I�C���V���b�N�̂Ƃ����͐Ζ����g�C���b�g�y�[�p�[���]���Ă�����ߘa�̕đ����������ł��ˡ�p�h�Ɖz�R��̋��������͂Ȃ����ꂽ�̂�?�鏑�̑���ΎO�͎����}�����̂悤�ɢ���E����L�����W�߂����܂��傤��Ɛi�����������Ɗp�h�͢������͓��傾�桐�y���y�⋉�F�����E�ɂ��܂�Ƃ��ă{�^���ЂƂŎ����I�ɋ����U�荞�܂�顂����I���͈Ⴄ��I���̓I���̂����ŋ����W�߂顂�����ɂ͓��������Ȃ���ƌ������Ƃ���������}����ƒc�̌����ɍ�����������̂͊w���̂���������̂���?���b�L�[�h�������A�����J���d�|����?������Ė̗t�����ށc������x�b�h���o�ĉԓ܂�̂Ȃ������q�ƎU�ࡃE�`�̋ߏ��ɂ��颕~���̑�a�S��̖��J�͖������ȡ������~���̑�a�S��l��͂Β����ɓ����R���ԡ���̖{���钷�̉̂ɓ��U���̖��̂��S�Ċ܂܂�Ă��顂�������͌��̐F�����ށc�Ȃǂ�TV�̃j���[�X�ł͒N�������܂���ˡ������I���������낵���e�̐����������E�v�z�Ђ���N���́w���E�v�z52���x�������Ă�������N�̃e�[�}�͢�������ڎ��ɢ�푈���W�F�m�T�C�h���p���X�`�i��裢�z���R�[�X�g��Ȃǂ̕��������ԡ��N�̃e�[�}��X�|�[�c��Ɛ�����?����ގ���?�ǂ܂˂ΡTV�j���[�X�ł̓g�����v�哝�̢̂�ţ��������Ă��顐l�Ԃ̉c�݂̂Ȃ��ŗB��_�b�ɑ��݂��Ȃ��̂��o�ϡ�_�l�̓J�l�ɍ���܂���ˡ������l�Ԃ��o�ς��ǂ����ăC�C���킩��Ȃ��܂ܔn���Ȓj�������Ɩ���������̂ł��ˡ�J�l���g���ɂ͋��{�����f���܂�������ׂ���̂ɋ��{�͕s�K�v�ł�����ˡ�Ӄ��V�͎s����̉f��w����x�����Ȃ��硌���͎O���R�I�v�w���t���x��s�엋��&�쎡�Y&����B��̉��Z�����ċ{���v�̎B�e����������t���������̐��E�Ō����ɔR���オ��܂���f���90���ŏ\���ł��ˡ

| DVD |

|

�w���o�x

������q��R�{�x�m�q����}�`�q�̑f���炵���ʔ������ۑ���s�����g�����O�Y��3�l�̊ē��`���������ȉf��ł�

|

�S���U��(��)

�ǔ��V���Х�ҁw20���I�ɂ��ۂ�l�̋L���x(�ǔ��V����)�Ǘ���Ō�͢�j�b�|���l��ǂ��֍s����Ƒ肵��2000�N(�V���A�ڎ�)�ɂ����颋ߖ�����̘b�衂������l�����I��ɂ����ǂނƏ��X�V���P�顓�����O�̘b������_�W�H�Ⓦ���{��F�{��\�o�����̑�k�Ђ��Ȃ���p���f�~�b�N���X�11���p���X�`�i�������E�N���C�i�푈���i�V�ɋߖ����̘b������Ă��d���Ȃ�����ꂾ�������̘b�͓���̂��낤���ǖ{���ɂ͢J���[�O�a����Ƃ�������Ɏ��グ��ׂ��߉ߋ��̘b�肪�����Ă����̂��c�O��܂��ǔ��V���Ђ��J���[�O��a���̘b�����肠����͍̂���ł��傤��(���)�Q�l�����̂Ȃ��ɏ����ْ̐��w�X�|�[�c�Ƃ͉����x(�u�k�Ќ���V��)���I��Ă�̂Ɏc�O�ł��ˡ�ǔ������łȂ����̂����肪�������܂ޓ��{�̃}�X���f�B�A�ő�̌��ׂƌ����܂��ˡ���f�B�A���X�|�[�c�����L������x�z�����肵�Ă̓C�P�}�Z���ˡ������x�b�h���o�č����q�ƃ����n���Ɩ��J�̉Ԍ��U�ࡎ��Ȃ��Ĕ����߂�������ȉ߂����邱�Ƃ͋y����ơ�Ƃ͂����ߏ��ɖ��J�̍������������Ɍ�����͈̂������Ƃł͂Ȃ��ł��ˡ��������j�Ȃ̂ŏ������낵�̎d���͏����ɂ��Ē��т̂��Ƌ��l��_����y���ޡ1-0�ŌՂ�3�A��������������������܂�����������[�킢���l�ɂ܂����������c�Ƃ����A�Ă������Ă���Ջ��͂������Ȃ��̂���?�Ӄ��V�͉f��w���o�x�����Ȃ��硑����ۑ��ē̑�1�b�w�������݂����鏗�x�s����ē̑�2�b�w��������������鏗�x�g�����O�Y�ē̑�3�b�w����Y��Ă������x��������q��R�{�x�m�q����}�`�q�̎O�受�D������(?)������ȉ��Z�ƌ����ȃJ�������[�N�����\���܂����1960�N�O��̓��{�f��͖{���Ƀ��x�������������ł��ˡ�A�b������͉��̒a����������n�����T�[���C����X�e�[�L�ŏj���Ă���܂�������ɂȂ������͐����������ĖY��܂���(��)�B

�S���V��(��)

�x�b�h�̓Ǐ��͏T������V������t���������ޡ���T�����͂ǂ�قǓǂ܂�Ă���̂��낤?�Ǝv���Ȃ��炢���ȋL���ɖڂ�ʂ��TV�̃��C�h�V���E�̃l�^�̏ڂ�����ࡂ��[������N�H�v���U��ɑ�w�̋��d�ɗ����Ċw�������ɏ������f�r���[�����wGORO�x��w�����p���`�x���������Ƃ��̊w�������̕\��I�J�V��������ނ�͏��߂Ď�ҎG���Ƃ������m�����Ē��������Ɏ�Ɏ�����̂���e���r�͌��Ȃ���V�����ǂ܂Ȃ�����̓X�}�z���硂ǂ�ȏ��ɔ�т��̂������Ă����ׂ��������ł��ˡ���đ�]���O�Y���m�[�x�����w�܂ɑI�ꂽ�Ƃ����C�h�V���E������Ԗ�O�ŃC���^�����[�����̂������Ă��顑�]�̏�����ǂw���͈�l�����Ȃ���������̂悤�Ȓf��͂����N�ɋN�������̂��L�`���ƒ��ׂ�K�v�����肻���ł��ˡ������x�b�h���o�Ė��J�̍����̉��������q�ƎU�ࡑ����������Ⴊ�����n�߂顐�RKB���������̐��삵���w������̃z�[�������x�Ƃ����剺�O���ނɂ����f���炵��TV�h�L�������^���[������܂����ˡ�剺�O���̏\�O����ɂ͏����������ɏ�����ăV���|�W�E���̎i������܂�����p�l���[�͒�����L�c�����ɑ剺�O�̖��S�l�剺�c�q�����Ƀm���t�B�N�V������ƂŁw�剺�O���̐��U�x(�V����)���������ӌ������Ƃ������������o�[��剺�O�����싅�̎w�����Ă����Ƃ��̎q������(���ɑ�l�ɂȂ��Ă��܂�����)���吨�q�ȂɏW�܂�i��̏�������S�ԑŎ҂̐l�͎���グ�ģ��G�[�X�������l��?��ƕ����ƑS��������グ���̂������Ă��顑剺����͂��[��[�싅����点�����̂ł��ˡ�����Ē�����L�c�����̊e�����剺����ɋ��͂��ă��C��������{�[���E�������Ă����Ƃ���剺�O�Ƃ����l�́w�剺�O���L�|�����k�R���x(�x�[�X�{�[���}�K�W����)�Ƃ���������ǂ�ł��킩��܂����{���ɑf���炵���l��������ł��ˡ���܂��܂Ȃ��Ǝv���o��������(�m��)�B

�S���V��(��)��

�l�b�g�w�X���b�K�[�x�̘A�ځw�x�[�X�{�[�����̕���x�̑�W��w�z�[�������͐̂̓q�b�g�Ɠ����x�̉��l�����Ȃ������x�Ƃ������e�����������đ��e��[������Y�o�V���q���_���ψ��̍���T�コ����Q�X�g�Ɍ}����YouTube�wTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y���x�̎��^�B��X�|�[�c�̖����͂ǂ��Ȃ�H �ǂ��Ȃ�ׂ����H�v�Ƃ����T�ԃe�[�}�Ţ�I�����s�b�N�̖����́H ���{�̃��_���l���̓W���n�H ���{�J�Â��i�V�H�v����{�싅�̖����́H���W���[�̓�R(�I�苟���c��)�ɁH���`�h�Ƃ��X�|�[�c�������̃X�|�[�c�E���x�z����̂��H��Ƃ����e�[�}��"���F(���F?)"�Ƙb��������A�b�v���ꂽ�琥��䗗��������Ӄ��V�͐_�ސ�e���r�̋g�{�V�쌀�����Ȃ��硋g�{�ɂ͂��܂�D���ɂȂ�Ȃ��^�����g�����Ȃ��Ȃ����ǐV�쌀�ɏo�Ă���|�l����ɂ͒N�����D��������܂��ˡ

�S���W��(��)

�x�b�h�̓Ǐ��Ɂw�����֑S�W�T�x���������ޡ����(�{)�̔n���n�������������ɕ`�����w�����Ёx��ǂݒ��������Ȃ����̂����\�m�O�ɂ�͂�v���U��Ɂw�R���L�x��ǂݒ����Ă��܂������͓���̒��������́s���a�Ȏ����S�Ƒ����㵒p�S�̏���(����)�t�Łs���l�ɂȂ肻���Ȃ��ČՂɂȂ��Ă��܂�������Ȓj�t�̘b��킸��11�y�[�W�̒Z�ҏ����ł����R���͑喼��ł��ˡ�s�l�Ԃ͒N�����ҏb�g�ł��肻�̖ҏb�ɓ�����̂�����Ƃ������(����)�̏ꍇ���̑����㵒p�S���ҏb��������Ղ������̂��t�I�}�G�̏ꍇ�͉���?�Ɩ₢�����鋰�낵�����߂�����́w�����Ёx��w���l�`�x�ƕ��Ԓ����̌���Z�҂ł��ˡ�I���������낵�̕����Ɗi������͢�գ�Ɗi�����Ă���̂�?(��)�Ӄ��V�͒���NHK-BS�ł���Ă����a�c���ē̉f��w�������r�[�x�����Ȃ��硒}�����[�ŕҏW�����w�������C���I�W�x�S3����ْ��w���s�_���ّ��ȁx(���t����)�̑f���炵���\���G�Ƒ�������|���Ă������������̊ē����f����ȑO���猩�����������Ǝv���Ȃ��猩���������Ă����f������߂Ċӏܡ���b�`���ʔ������炵��1988�N�̉f��ł�����^�c�L�V�Ə����q���T�C�R�[�I�����w���T�C�R�[�I�X�^�b�t���T�C�R�[�I�a�c���ē̉f��w�������Q�L�x��DVD�ʼn��x�����Ă���̂Ń}�_���Ă��Ȃ��w�^�钆�܂Łx�����Ȃ���Ρ������e�����w�X���b�K�[�x�̌��e�w�x�[�X�{�[�����̕����8��x���w��z�[�������͏�ɖ싅�̉�������͌��...�������������E��"�Ԉ�����펯"�x�Ƃ����^�C�g���ŃA�b�v����Ă܂�����ǂ��������https://thedigestweb.com/baseball/detail/id=94789

�S���X��(��)

�x�b�h�̂Ȃ��Œ����ւ̒Z�ҏW�w��杁x��ǂޡ�ēǂł��V���������������ă��b�`���ʔ�����w�Ϝ�(���˂�)�x�͌Ñ�M���V�A�����䡃z�����X�ȑO�ɒa����������̌�蕔�̘b��w�ؔT��(�~�C��)�x�̕���͌Ñ�G�W�v�g��Ñ�g�z(�y���V�A)�̏��R�����y(�G�W�v�g)�����Ŏ����̑O�������ؔT�ɂƏo�����։�Ɏv����y���顁w�����Ёx�̕���͌Ñ㗼�͒n��(���\�|�^�~�A)�̃A�b�V���A��}���قɌ���颕����̐��죂̘b��Ñチ�\�|�^�~�A�ł͕������S�y�ɏ����ꂽ����s���j�Ƃ͔S�y�̂��ơ������Ȃ��������͖����������t�Ȃ̂�������ĕ����̐���̊댯�Ȃ��ƂɋC�t�����w�҂͢�����ւ̖ӖړI���q�����߂���Ό���`(�ق�)��?�ޣ�ƌx����炵�Ȃ���n�k�Ő}���ق̑����̔S�y�̉��~���ɂȂ��ĖS���Ȃ顔S�y��AI�R���s���[�^�ɒu���������܂��ˡ����������q�̎U���͌��x�b�h���o��RKB���������w�c������GrooonUp�x�́wCatch Up�x��ZOOM�����o��������̃e�[�}�͑�J�ƃh�W���[�X���g�����v�哝�̂̏��҂��ĕ\�h�K�₵���Ӗ��MLB�����łȂ�NFL�NBA�NHL�̗D���`�[�������҂����̂͂����̃Q�[�����A�����J�嗤���܂�œ�k�푈��̃A�����J��i�V���i���Y�����琶�܂ꔭ�W�����Ǝ��̃X�|�[�c�ł��邽�߃A�����J�哝�̂͢���[���b�p�Ƃ͈Ⴄ���I��Ƃ����ӎv�\���Ɏg���Ă����̂ł��ˡ�ł��g�����v���h�W���[�X�̑I������ꂼ��哝�̎������ɂ��������̂̓g�����v�l�̐����I�s��(�X�|�[�c��E�H�b�V���O)�ƌ����܂��ˡ��������W�I���I���č����q�ƎU���̂��ƏI���������낵���e�Ɗi���NHK-BS���u���b�h��s�b�g�剉�́w�}�l�[�{�[���x������Ă����̂ŔӃ��V����DVD����������o���ă��C�L���O�����顃A�X���`�b�N�X�̃[�l������}�l�[�W���[�̃r���[��r�[���{�l���o�ꂵ�Ėʔ����������ǃT�C�o�[���g���b�N�X�ɂ��`�[�����͍���펯�Ō��݂̓r�b�O�f�[�^�ɂ��AI���͂��嗬�ł��ˡ�����������c�����ւ��\�������悤�ɐl�Ԃ�AI�ɉ����ׂ�����`��?�ނ悤�ɂȂ�̂ł��傤��?

| BOOK |

|

�w�����֑S�W�R�x�����ܕ���

�|�̖��l�����B���颕s�˔V�ˣ��w���l�`�x�͍ō�����ł��ˡ

|

| DVD |

|

�w���x

�s����ēɂ���J��̍�i�̉f�扻��C�C�f��ł������w��i���~�X�e���[��^�b�`�̑�O�f��ɂ��Ă܂���

|

�S��10��(��)

�w���l�`�x���x�b�h�ōēǡ�����ւ̏����̂Ȃ��ł̓R������ԍD���ł��ˡ�|��̑喼�l������I�Ȃ܂ł̍ō��̋Z�ʂ����Ȃ���Ō�͢�s�˔V�ˣ�̎����̗̈�ɂ܂ŒB������ɋ|��̑��݂܂ł��Y��Ă��܂��Ƃ������ꡒ����ւ̏����͐l�Ԃ̑S�Ă̍s�ׂ�S�ے肷��ߌ���������܂��ˡ���[�O�i�[�̎v�z�Ɏ��Ă邱�Ƃ��v���I�y�������̑�ނƌ����܂��ˡ�I�y��������Ă�̂���?���ׂĂ݂桃�����x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡍ����Ⴊ���������̒n�ʂ͈�ʂ̉��O�~��̂̌������Ȃ����(�͂Ȃނ���)���̏�Ȃ�Ԕ�(�͂Ȃ�����)��}�͗t���O������̂����肪������Ԃ̌�����h���}������܂��ˡ�Ԃ̖��͒Z���ċꂵ�����̂ݑ����肫�������I�����T�̖��É��ł̃I�y���u���̏�����e�[�}�̓��[�O�i�[����n�T����̕��Ɍ��������|�p�Z���^�[�ł̍��N�̃I�y�������[�O�i�[�́w���܂悦��I�����_�l�x�Ȃ̂ŏ��������N���É�����v�悵�Ă���I�y���c�A�[�̂��ߍu����3��A�����[�O�i�[��c�A�[��10�N�ȏ㑱���Ă��邪��͂�l�C�͒��X�v�l��֕P��ŋ���������Z�͂����ܕ������S�ł�����ˡ���[�O�i�[�̊ϋq�͒j�����S�������܂łɒʂ�������ŋq�Ȃ��ߔ����ȏ�̒j���Ő�߂�ꂽ�̂������̂̓��[�O�i�[�ƃu���[���X�Ɠs�͂�݂���̃R���T�[�g�ł����ˡ���N�����Ƃ��I�y���c�A�[�𐬌����������ł���(����o�����y��Q��)��Ӄ��V�͎s����ēJ�菁��Y����́w���x������쎡�Y���]�쌌�o���҂��Ǝv���قǂ̖�������}�`�q���������D����ł��ˡ�����T���̌̋��̋��s���ΐ_�Ђ̖T�����䡉������������ł��ˡ�w���x�͐̏��w6�N�̎��ɉƂɂ��������{���w�S�W�̂Ȃ��ɂ������̂��P�[�X���甲���o���ēǂ�ł����炢�̊Ԃɂ��e�����P�[�X���甲���o���ĉB���Ă��܂��܂���(��)��d�퉮�̐e��������Ȗ{��m���Ă�̂��Ɗ������������Ƃ������Ă܂���(��)�

�S��11��(��)

��������f��s����ḗw���x���ʔ��������̂Ńx�b�h�ł̓Ǐ��Ɍ���̒J�菁��Y�w���x���������ޡ��l���̒j�͌���ł͑�w������f��͍����Ӓ�m����䂪���s�ł����猩����j�̔N���56��������쎡�Y��57��Ȃ�45����}�`�q��35��C�C�Z���ł��ˡ�Ȃɋ߂Â��j(����B��)�͌���ł́s�W�F�C���Y��X�`�����[�g���t��ȂƖ��ƒj�Ō��ɍs���f��̓I�[�h���[��w�b�v�o�[��&�n���t���[��{�K�[�h�剉�r���[����C���_�[�ḗw�킵�̃T�u���i�x�1956�N(����4�̎�)�́w�������_�x�ɘA�ڂ��������ɒJ��͓����̗��s����ꍞ��ł܂��ˡ���[��[�ߋ��̗��j�̗���͂ǂ̂�����œr�ꂽ�̂��ȁH������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡉԐ���&�������t��������͖��N�����Ă܂������J�̍��̂��Ƃ̐t���t���̔Z�����D���ł��ˡ������I�����e�����͌����wZAITEN�x(���E�W�]�V��)�̘A�ڢ�����̃X�|�[�c��]�93��h�W���[�X���g�����v�哝�̂̃z���C�g�n�E�X�ɏ��҂���ĕ\�h�K�₵��"�����I�Ӗ�"���������k�푈��̃i�V���i���Y���̖u���ŃA�����J�Ǝ���(�X�|�[�c)�������A�s�[������`���ɏ]�����̂�"�傫�Ȑ����I�Ӗ�"�Ȃ�哝�̂��h�W���[�X�̊e�I����������ɏ����ċL�O�i����n�����̂�"�g�����v�̃Z�R�C�������p(�l�C���)"�ł��ˡ�Ӄ��V�́w�`�R�����x��L��vs���l������Ȃ���2�|10�ɂȂ�܂Ōˋ��𓊂��������͈̂����ē̃~�X�ł��ˡ�ܡ����ŃZ����[�O�͒c�q���[�X�ɂȂ��Ėʔ����ł�����g�����v�̊łɏK�ߕ��͓O��R����_�b�ɑ��݂��Ȃ��o�ς̑������ł�n��M�l�ǂ�₦�s�����m��ʃJ�l�̓����ȣ�ł��ˡ�s�����킩��Ȃ��Ȃ碃J�l�̓����袗��̓���̂ق����C�C�ł��ˡ�����B

�S��12��(�y)

�J�菁��Y�w���x�ǂݐi�ޡ����������&������&�J�^�J�i�ł��J��̕��͂̓��Y�����������̂œǂނ̂ɋ�ɂȂ�Ȃ�����̕q�q�̂��Ƃ�ؑ��͢�C���S�[�I���i��ƕ]���Ă��顖ʔ�����������V�F�C�N�X�s�A�́w�I�Z���[�x�ɓo�ꂷ�颃C���[�S��̂��ơ�w�I�Z���[�x�̓I�Z���[�ƃf�Y�f���i��㩂ɂ�����C���[�S����l���Ƃ�������̂łЂ���Ƃ��Ă��̏����͢���̃C���[�S(�q�q)�����l�����H�ǂݐi�݂܂��傤�������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡐ���g�삪�I����Ă��}�����͂܂��s���N�F��A��(��傤)�U�P(��)�܌�(����)���Y���������ߑO���`���C�Ǝd���������ƌߌォ�疜���̊J��70�N�̑�㖜���ւ�3��&�L�O�R���T�[�g�ւ�3��ʂ���������̓p�X��̖̂����ɂ͋���c��܂��颖���������݂������Ǎ���̑��������̢������͢���݂̉�����ł�����ˡTV�̕ŏ\�����ȡTV��V�������^���K�X��IR���ǂ�Ȃӂ��ɕ��]����̂������̂ł��ˡ����������wZAITEN�x�̘A�ڂ��u���b�V���A�b�v���đ��e�������ƍ���t�����X����A���Ă����Ƃ̃s�G�[�������U���ċv���U��Ɂw齏�����R�x�֡�叫�v�Ȃ�1���ɋx�݂�����ăt�����X��C�^���A�𗷍s����Ă����̂ł����y�Y�b���������������������������衃t�����X�ł̓s�G�[������̉Ƃɂ�����ăm���}���f�B�ւ��ē����Ă�����������������݂̊C�O���s�̓X�}�z�Ńi���f���ł��邻���ł��ˡ��X�ɂƂ��Ă͍ő������̘b���ȡ

�S��13��(��)

�w���x�ǂݐi�ޡ�Ƃ��Ƃ���l�����]�����œ|��顎s����̉f���������̂ق����G�����ł��ˡ�������ڑ��ɑ��Ȃ��Ƃ��낪�J��̐����ł��ˡ�������\���������������ɂ��ꂽ�̂͂��̍�i���������H����Ƃ��w�៘V�l���L�x���������H�����͉�S�̍��ߏ��̋��s�_���̌��m���ő��싅������Ă����Ƃ��낪���W�O���l�ƕ����Ă�a���p�̘V�l�Ƀ{�[���Ă����ɂȂ��Ĉꏏ�ɕ����Ă��j�Ƀ��b�`���{��ꂽ���Ƃ�����������傤�Njߏ��̓���Łw�៘V�l���L�x�̎ŋ����㉉���Ă��������Ƃ�����A�m�V�l�͑�J�肾�����ƍ����M���Ă��顃�����t�J�̂Ȃ������q�ƎU�ࡏt�J����G��čs�����c�ȂǂƂ����䎌�͍��ł͒m���Ă�l�͂��Ȃ��Ȃ�܂����ˡ�I���������낵�Ɗi��&�����̃I�y���u���̏���������I�[�v�j���O�̈ꖜ�l�̑��͉J�̂Ȃ�������O�r���ے����Ă���悤�Ɏv���邯�ǎw���������n���������ǂ������ł��傤�ˡ���{�ق����ǂ����̃p�r���I���̓o�C�I���d�ŐH�c���H�i�̃��^���K�X���甭�d���Ă�Ƃ������爫����k�ɕ������Ă��܂������ǖ��ߗ��Ēn�̒n���̃��^���K�X�͑��v���ȁH

�S��14��(��)

�x�b�h�Łw���x�ǂݐi�ޡ�J��̏����͖{���ɖʔ�������ʂ�ǂ��ēǂݐi�ނ����ŐS�n�D�����Y���ɓ�����ĒJ��̐��E�ɗU�����܂�顏��̈����ȗ��̂����X�܂Œ��߂�V�l�̕`�ʂ͐�[�N���́w���������x��A�z������������邪����Ȗ����I�Ȃ��̂ł͂Ȃ������I�ȂƂ��낪�ʔ����ł��ˡ���[�����ŋ߂̓|���m�����Ƃ����W�������͏����Ă��܂����̂��ȁH�������҂̊�������̌��ʂ��ȁH������x�b�h���o�Ăӂ�����30�����������q�Ƃ̎U�����ς܂��ē��C�����i��o�R�Ŗ��É��֡�h���������Z���^�[�ŃI�y���u���7���̕��Ɍ��������Z���^�[�ł̍��n�T����v���f���[�X�̃I�y�������c�A�[���w���܂悦��I�����_�l�x(���o�����y�Q��)�Ȃ̂�3��A�����[�O�i�[����肠���顃��[�O�i�[��u���[���X�ƂȂ�Ɗϋq(���O)�ɒj���������Ȃ�܂��ˡ�䂪�u����20�l���j�����ߔ������ȡ�C�^���A�I�y������7���ȏオ���������c�Ƃ����̂͂��đ[���w�I�����_�l�x�������̖ϑz��������c�����̗��l�Ɍ����E���ꂽ��c�Ƃ����V���o���Љ�����Ɓw���[�G���O�����x����w�g���X�^���ƃC�]���f�x������c������Ƃ͌��킸���[�O�i�[�͂Ƃɂ������y(��������)�ɐ����Ηǂ��Ƃ������ƂŃW����=�s�G�[����|�l���̌��z�I�Ȍ����ȉ��o���y����ł��炤��u�����I���ċA��͂����܂ł������Ə��c���o�R��D�֡�J�菁��Y�w���x�V�����ԓ��œǔj�������}��ɂ��������Ǝ��i�����藐��颍s���̒m��ʗ��̓����ʔ����~�X�e���[�d���Ẳf��ɖ|�Ă����s�����@���d�F���F�߂Ȃ��Ƃ����͔̂[���ł��ˡ���Ǖ��w���f���(�I�y����)���F�͑�O����̉c�݂Ǝv���Ζڂ����痧�Ă邱�Ƃ��Ȃ��ł��ˡ�V�x�m�w�t�߂ŏt���̂Ȃ��ś������Ă����x�m�R�̂ڂ₯���Ȃ��ɂ��B�R�Ƃ����傫�Ȏp�͔�����������A��ĔӔѐH�ׂȂ���w�g�{�V�쌀�x���y����Ŏ�ۂ݂Ȃ���w�f���̐��I�x�ŃA�E�V�����B�b�c�̐����҂̏،������顃i�`�X�������ƌ���������ҁ��C�X���G�������̓i�`�X�Ɠ������Ƃ�����Ă���ƌ���������ҁc�����̔����͏d���ł��ˁB

�S��15��(��)

�x�b�h�ŒJ��S�W��17���Ɂw���x�Ƌ��Ɏ��^����Ă����w�ߎ_���}���K�����̖��x��ǂޡ16�y�[�W�قǂ̒Z���G�b�Z�C�ʼnƑ��ŃX�g���b�v��V���E�����ɍs���b��\�m���o�ɓ����������������O���R�I�v��۔�������̖��O���o�Ă�����X�g���b�p�[�̃W�v�V�[����[�Y��t��܂��݂̖��O���o�Ă����蕧�f��V���[�k��V�j�������o�������w�����̂₤�ȏ��x�����ɍs���ă\�m�������������c�܂ł͊y�����ǂ��c�Ō�̒����̊����c�v�l�̘b�͋���łƂĂ������Ɉ��p�Ȃǂł��Ȃ���s�ߎ_���}���K�����̔������g���n�t�̒��Ɂt�l�����a���ē����ꂽ�v�l�̘b��J��͂��̕v�l���e�[�}�ɂ�����������}���Ă����悤�������ꂪ�������Ă�����w���x�ǂ���ł͂Ȃ��G����ʂ�z��������ȃO���ɂȂ��Ă����͂�������J��͂ǂ�ȗ���ȕ��͂ŏ��낤�Ƃ����̂��m��Ȃ�����V�˕��M�Ƃ̔��z�͂Ԃ����ł܂��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡉԂ͎U��͖��n����X���r���[�ȋG�߂̕ς��ڂ̒�������������I���������낵���e�Ɗi����������^�ł��Ȃ������wTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y���x�̏�����Q�X�g�͏��ѐM�炳��Ӄ��V�͒���NHK-BS�ŕ������Ă����w�i��(�Ƃ�)�ɔ������x�̘^������Ȃ��硃h�^�o�^�쌀(�X���b�v�X�e�B�b�N)���u���b�N��W���[�N�f�����D��������������X�g���[�v�̓h�[�f���C�C���ǃS���f�B��z�[������D���Ȃ̂Ō������ǒP�Ȃ�n���E�b�h�I�h�^�o�^�ł����ˡ�[���L�X�ē͓����h�^�o�^�ł��e�B����o�[�g���قǂ̉��s�����Ȃ��ł��ˡ��������X�g���[�v�̎�180�x�Ђ˂�Ă��S���f�B��z�[���̂����ɑ傫�Ȍ����J���Ă��V���b�L���O�Ńu���b�N�ȏ��̔��͂������Ȃ��ł�����ˡ

| DVD |

|

�w�O���[�g����[�X�x

�W���b�N��������̑f���炵���͂��̔n���n�������f������Ă��킩��܂���g�j�[��J�[�`�X&�i�^���[��E�b�h&�s�[�^�[��t�H�[�N���ō��ł�

|

| BOOK |

|

�w���E�v�z52��2025�N�t�x���E�v�z��

���N�͓��W����X�|�[�c��ŏ������������e�������܂�������N�����x������������ɂȂ�܂�������̐l�ɓǂ�łق����I

|

�S��16��(��)

�x�b�h�̓Ǐ��͉������O�ɋ��s�̐��E�v�z�Ђ��瑗���Ă����N�����w���E�v�z52���x���N�͓��W�̃e�[�}����X�|�[�c��ŏ�������e�����Ă��������������N�̃e�[�}�͢������Ŗ`������E�N���C�i�푈���C�X���G���̃K�U�N�U�ƃn�[�h�Șb�衁s�����╽�a������(��)����𗽉킵�Đ푈���p�������錹��ƂȂ��Ă����̂��̓y�ւ̌Ŏ��t���Ƃ�����j�ġ�m���t�B�N�V������Ƃ̒�v���q����ւ̃C���^�����[�w�Ȃ��푈�������̂�������̌��t���T���āx�������[���������(�����͂�)���g�{�����ւ̕��������w�Ђ������� �ЂƂ�̎��Ԃ����Ƃ������Ɓx(SB�V��)�̎�ނŢ�畆�̌��t�(�R�~���j�P�[�V�����̂��߂̌��t)�Ƣ�����̌��t�(�������[�����ė������邽�߂̎����ɂƂ����D�ɗ����錾�t)�Ƃ�����̌��t�ɏo�������ċg�{���͌�҂̂ق�����厖�Ȃ�Ȃ�����ơ�Ȃ�قǡ�Ȃ�قnj��݂́s�畆�̌��t���肪�d������Ă���C�����܂��t�ˡ��̖{�w�U�邼�߂��� ���������w�����I�ђ����x(�V������)�w���a��\�N�Ĥ�������̐푈�x(�p�앶��)�w�푈�~���[�W�A���x�w������x(��g�V��)��ǂ܂Ȃ��ᡃ���������q�̎U���̓����n���ɔC���ăx�b�h���o��RKB���������w�c������GrooonUp�x�́wCatch Up�x��ZOOM�����o��������̃e�[�}�̓v���싅����N�j��ő��̊ϋq�����L�^���ă��W���[�̕������������邯�ǖ싅�l������Ɍ������Ă�Ƃ����b����싅�̕��i�����Ȃ��Ȃ��������������w���̂Ƃ��͋��s�̎��Ţ���ۃx�[�X�������Ă������Ƃ��Љ��k�Ţ����x�[�X���B�Ţ�S�ǃx�[�X��ƌĂꂽ�O�p�x�[�X�͂��ׂ� take one base ���琶�܂ꂽ���t�ł���˂Ƃ����b�ɉ����ċ��s�̂����ő劈�Ă����q���̖��O�͈ߊ}�˗Y�������ƏЉ�������W�I���I���č����q�ƎU���̂��ƃC���C���d������j�Ɏ��^�ł��Ȃ������wTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y���x��[�����^��Q�X�g�̓X�|�[�c���C�^�[�̏��ѐM�炳��Ŗ싅�Ƒ��o�̘b��2�{�����^��ǂ�������b�`���ʔ����ł����Ǔ��ɑ�̗��ƍ����̢�l��b��̓P�b�T�N�ł�����߁X�A�b�v����܂��̂Ő���䗗��������Ӄ��V�͒���NHK-BS���������Ă����w�A�p�[�g�̌��݂��܂��x�����Ȃ��硂��̃r���[����C���_�[�ē̌���R���f�B�͋�������܂ł��Ă邯�lj��x���Ă��ʔ����悭�ł��Ă܂��ˡ

�S��17��(��)

�x�b�h�Łw���E�v�z52���������x�ǂݑ����顢���Ƃ��ẴX�}�[�g�t�H����������ICC(���یY���ٔ���)�̓����������̋O����ς���-�a���̐����}���f���ĖK���푈�Ƌ��͂̐i���I�N�����M���V�A�ߌ��̍�����-�̘A���̂Ȃ��ţ��푈�͖{�\�ł͂Ȃ����l�Êw����݂频�������������\�͂̂Ȃ��Ől���~����܂��������炢�����ǂ�ł��炸�^�C�g���������ׂ܂������ǂ�������[�����ɂȂ�܂�����Ȃ��ł�"�₿���"�Ƃ����y���l�[���̕��M�Ƃ���������q�b�v�z�b�v�����͑�������Ȃ���̓��b�`���ʔ���������X�|�[�c(�I�����s�b�N���Z)�Ƃ��Ẵu���C�L��(�u���C�N�_���X)�ƃJ���`���[�Ƃ��Ẵu���C�L���̈Ⴂ���ڂ����킩��₷���������Ă�����q�b�v�z�b�v�ɂ͢�ΐ푊��Ƃ̐킢Battle��Ƣ�������g�Ƃ̐킢Struggle��Ƣ���b�p�[���������ăx�b�g����(�q����=�A���R�[������]����)�I�[�f�B�G���X���m���h���Ƃ��ĂԂ��荇������Conflict�������Ƃ�����i���z�h��s�فX�Ǝ������g��Struggle��������ςݏd�˂ɂ���ă��b�p�[�͑��킸����Battle�ɏ���Conflict�������h���̒��ł���吨�͂�z���グ�邱�Ƃ��ł���t�̂���s�a������50�N�ȏ���o�邱�ƂŐ��E���Ƀv���C���[������r�W�l�X�ƌ��т��Ȃ��炻��ł��J���`���[�Ƃ��Ă̏��x����萅���ۂ������Ă���q�b�v�z�b�v�̓��ِ��t��ۂ������s���������ƂƢ�����Ƃ��Ă̔ɉh�������قǂ܂łɒ������Ԃɓn�藼������̂�(��)�������Ƃ̍����ɂ�����̂��������g�Ƃ�Struggle�ł��肻����W���b�W����I�[�f�B�G���X��Struggle�̊ώ@��ʂ��ă��b�p�[��_���T�[�̖����ɖ�������Ă��邩��Ȃ̂��t�i���z�h��q�b�v�z�b�v�����̢�������g�Ƃ�Struggle��Ƣ���킸���ď��£�Ƃ����̂͏�k�����ɕ��m���ł���V���v�z�ɒʂ��܂��ˡ���X�ܗւŃu���C�L�����������Z����O�ꂽ�̂̓q�b�v�z�b�v��������X�������ɑ��Ȃ�����߂ɂ���������Ƃł��傤�ˡ���̕M��"�₿���"�������́s�u�b�N���X�g�������t�̂Ȃ��ɔ��䑍�w�i���s��_�x(�u�k��)��I��ł�Ӗ����l�������ł��ˡ�I���������낵���e�Ɗi����Ӄ��V�͋��lvs���l�����Ȃ��硓c�����肪���E�Ȃ̂�?���l�Ő��������̂��c�������q�̃o�b�e�B���O�̓V�u�C�ł��ˡ

�S��18��(��)�`21��(��)

�N�\�b����j�ߌォ��ˑR���M��P�����\������ႂ�����܂顐����O���班���ϒ���������������͌��j�ɖ��É��֍s�����Ƃ��̐V������ׂ̐Ȃ̔j�ꂽ�W�[���Y�𗚂��Ă��N�����x���P������ł�����`�N�V���[����̌��ʓy�j���̑���ł́w�X�|�[�c����荇����x�͌��ȡ���ׂ��炢����Ŏ������Ⴂ�����ƈ���Č��\���Ԃ��������Ă��܂��������������wTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y���x�̎��^�ł���Q�X�g�̓p���X�|�[�c����C�^�[�̐��싱�q����y�j���́w�X�|�[�c����荇����x�ɂ��o�Ȃ��ꂽ�悤�ł�����p���X�|�[�c�̖��͂𑶕��Ɍ���Ă��炢�܂��傤����������c���ׂ������̂ɎO����������Ƃ́c�R���i�������̂���

�S��21��(��)

�x�b�h�Łw���E�v�z53���x���W�w�����x���ǡ����|�I���҂ɉ����ł��邩�H���̒n�}-�z���R�[�X�g�����҂̋��S�n�̈������p���X�`�i���͢������Ȃ̂�-�푈�ƕ��a�̌�������T������b�ɂ����铬�����������̓���ɑ��������߂����߂ɣ�������z�����飁c�ǂ���f���炵�����ɂȂ镶�͂��炯��Ȃ��ł����g�͌��^�߂���̢�����̂��Ƃ̐Â����|�\�͎�`�̂䂭����ɂ͐[��������ꂽ��s������Ƃ͈ˑ���𑝂₷���ƣ�Ƃ����F�J�W��Y���̌��t�ɂ������Ƃ��������悤���Ȃ������������碔\�͎�`��ɓO��I�ȋ^���t���s�����͐��������̂ł͂Ȃ����������Љ�ɂ͖��p���Ƃ����l�����t������������I���x���ǂݕԂ��܂��傤��܂��M���ۂ��̒��s�ǂ����Ǘ[���́wTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y���x�̓p���X�|�[�c���C�^�[�̐��싱�q������}���ĉ��Ƃ��ԑg���^����삳��ɂ̓p���X�|�[�c�ɂ��ċ���邱�Ƃ���ł����F�������������Ă�����������ʂ̃X�|�[�c�ȏ�Ƀp���X�|�[�c�ɂ��������͍L�����Ă���̂ł�����

�S��22��(��)

�i�J�i�J�̒����߂�Ȃ���M�̓J���i�[��(�M��܂�)�߂Ε��M�ɂȂ邪���̌��ʂ�����37.8�x���炢�܂ŏオ���Ă��܂���`�N�V���[��Ⴂ�Ƃ��͂Ȃ畗�ׂł����ł��̒��s�ǂ͈���Q��ΑS���������̂���70���߂���Ƃ��[�͂����Ȃ����Ƃ����݂��݂킩�顂��������Ƃ������y�̓n�C�h����������Ƃɂ����S�n�D�����y������܂�����ˡ���[�c�@���g�͏��X�����Ȃ��Ƃ��l���������邯�ǃn�C�h���͉����l���Ȃ����n�ɓ�����顂܂�őT�̋��n���ȡ�x�b�h�œǂޖ{�͟��́w�����x�Ɍ��顕�����ǂ��ĕ��͂ɓ���邾���ŕʊ����ɓ�����顂������\��ڂ��킩��Ȃ����Ǖ�����ڂŒǂ��Ă���ς萦���Ɗ��S���Ă�����V�����Əo�������O�\�O�ω��ƌĂ��ω���F�̂Ȃ��ɗk���ω��ƌĂ��ω��l������Ƃ�����V�����ɂ̒��߂ɂ��Ɓs�k���̎}����Ɏ����������ɋt���Ȃ��悤�ɐl�X�̊肢�����ׂĕ����͂���t�ω��l���Ƃ����������ď����̑�D���ȃ��[���A�����Ղ�̑T��Ƃ̐������`���w���E���^�x�ɕ`����Ă�����̃A�C�f�A�̑匳�ł��ˡ�s�C�ɓ���ʕ�������ӂɖ��Ɓt�̈�傪�Y�����Ă錩���ȑT�桂��������S���ɂȂ肽�����̂����ω��l�̋��n���Ƃ͒m��Ȃ������x�b�h���o�ă����T���ƍ����q�̎U���ɏ���������������̒��͂����߂邾�낤���Ǒ̗͂�߂��ɂ͑����̎��Ԃ������肻���ł��ȡ���⡖߂�̂���?���₢�⡖߂��˂Ρ���������̂��Ɩ����̃��W�I�o���̏��������X�d�����Ď�ۂ�ŐQ�顎��͕S��̒���Q��͖���̒��ł�����ˡ

�S��23��(��)

�x�b�h�ł̓Ǐ��͟��́w�����x��ǂݑ����顂���قǑf���炵��������Ȃ�����l���֎��Q�������͐�ɂ��ꂾ�I�Ɗm�M���Ă�����]�˂��q�̏����̑叫�Ƃ̉�b�Ţ������Ƃ��������ɢ���Ȃ���ƃ��r���ӂ��Ă���̂��B�������̓ǂ݂͢�������������Ȃ܂�����̂͂��Ţ���Ȃ���͂��̌ꌹ�����ɔw(���̃{���̗c���̔w���̈ӣ�Ə����̂��Ə��������߂Ēm�����̂͒������C�����́w����̉A�e�|���l���_��ɂ��āx��ǂƂ��̂��Ƃ�����(�ْ��w9��2������ �f���炵�����{�싅�x�V�����ɥ�Q��)��s��_�͖��炩�ɐ�������Ă�������l�̓c�ɏL���Ɋr�ׂ�ƃn�C�J���Ő����ɔw�ō�_�̂ق����s��`�[���ɉf�����t���̕��͂�ǂƂ����X�I�[�o�[�Ɍ������ꂼ�^�����I�Ɗm�M��������ꂼ����Y�n�̃_�T���ƉԌ`���̃J�b�R�ǂ��ŃL���W���ƃn���V���̊j�S��\�����̂ł��蒷���ΗY�Ƒ��R���͔��̋��c�ɊԈႦ�ē����Ă��܂����Ƃ������Ƃ��킩���������͂Ƃ������]�ˎ���̋��݂͊̎�O���{���̗c���̔w���̖͗l�̂悤���(�ɔw���)�����������Ƃ��碐��Ȏ�O��̂悤�ȐU�镑�����ɔw��ƌ����悤�ɂȂ����炵������̓��Ď����i�J�i�J���ł��ˡ�����

�S��23��(��)��

�����q�̎U���̓����n���ɔC���ăx�b�h���o��RKB���������w�c������GrooonUp�x�́wCatch Up�x��ZOOM�����o��������̃e�[�}�̓h�W���[�X��J�I�肪���p�������W���[�̢���e���X�g��ɂ��ġ����͂ЂƂ��ƂŌ����Ƣ���x���x��̈��Ŏ������x��ł��N���v�Z�̂Ƃ��̂Ȃǂŏo�Έ����ɂ���Ƃ������x��{�q���g�̎葱���ł��K�p������ł���ˡ�`���b�g�W�Ȃ�����1990�N�̃��[���h�V���[�Y����b�Yvs�A�X���`�b�N�X��2��Ŏq�����Y�܂ꂻ���ɂȂ��ĕa�@�삯�������b�Y�̓��肪�����͑�3��攭���Ǝv���Ă����玎��������ă`�[������Back to ths ballpark! We need you!�v�ƃe���r�ŌĂяo���ꂽ�b�����顎�����10�T���i���Ń��b�Y����������j�������a������̓������3��ɏ�������ƂȂ����Ƃ�����̎��̓���u���E�j���O�͊��S�������L�^���Ă���̂ł���ˡ��������W�I�͉��Ƃ����Ȃ�������Ǒ̒��߂炸�������d����^�}�ɊP�����ނƕ����ɂ��̂̓i���f��?�ڂ�ɂ����܂��ăp�\�R���̉�ʂ�����Ȃ�̂��a�̂���?�Ƃɂ����}�����ł炸������莡���܂��傤���˂�NHK-BS�ŃI�[�h���[��w�b�v�o�[��&�Q�[���[��N�[�p�[&���[���X��V�����@���G&�r���[����C���_�[�ḗw��������̏�x������Ă����ǂ��̉f��̓��[�O�i�[�́w�g���X�^���ƃC�]���f�x��m���Ă�Ə���2�{�ɂȂ�܂���ˡ

�S��24��(��)

���X�C�ɂȂ邱�Ƃ��������̂Ńx�b�h�Ɏ��c�q���I�w�X�|�[�c�}�������Y�x(�u�k�Е���)���������ޡ���������w���̂Ƃ��w���N�T���f�[�x(���w�فF���a34�`38�N)�ŔM��Ɉ��ǂ����A�ږ���Ō䉾��(���Ƃ��ނ�)�őΌ����Ă����q���̋����Y�Ɠ����Y�����ꂼ�ꋐ�l�Ɠ�C�ɓ����đ劈��b����悪�o�ꂷ��O�̖싅����̍ō����삾���T���Ă����V�[���������������������͋��l�Ŋ��n�߂������Y�ɉ��l���̃T���O���X���������N�U���߂Â����S�������v����(�I�[���X�^�[��œ����Y����ɎO�U����悤�ɔ���)�V�[����q�������̖싅����ɂ��`����邭�炢�싅�q���͏��a30�N��ɂ͈�ʓI�������̂ł���(���ǎO�U�����ۂ��������Y�������Y�̃J�[�u�ɎO�U���Ė싅�q�������Ă����ϋq�Ȃ͑呛���ɂȂ顂�����������ł���)��w�����x�͂��悢��ߔ�������Ŏ�l���Ɠ�������V�[���ł���Z���J���i�����l���������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡔM�͈��������Ǒ̒��͖߂炸�����͂܂�������Ƌꂵ���ł��ˡ�����������Ă���Ƌߏ��̐l�ɢ���̂ǂ������ꂽ�̂ł���?��Ɛu���ꂽ�̂Ţ�m�b�M�ł��棂Ɠ����đ���70���߂��Ēm�b�M�͂Ȃ��ł����(��)�������f�X�N���[�N�͘A���ʐM�̘A�ځw�X�|�[�c�����فx��������u�k�Ђ��獡���̌���V���̐V���������Ă�������ѕ��F�w�Ȃ��q�g�������K���ɂȂ�Ȃ��̂��x�тɢ���̗��R�͈�`�q�ɂ�������Ƃ��顃z���}�J�C�i�Ǝv���������҂́w�����͂Ȃ����ʂ̂��x�w�Ȃ��q�g�������V����̂��x���ʔ��������̂œǂ�ł݂邩������Ȍ�����ҁw������ �ߑ���{�ɌN�Ղ������劯���x�тɂ͢�ȂH���̢������́c���݂̌x�@���{�����ȁ{���y��ʏȁ{�����J���ȁ{�s�����m���{���h���c���ׂĂ��킩�錈��ŁI��Ƃ��顐�O�̃X�|�[�c�ׂĂ���ƕ����Ȃ����łȂ������Ȃ��C���C������o����ȂႱ���?�Ǝv�����Ƃ����������̂�550�ł��啔�����Ǔǂ�ł݂܂��傤�

| DVD |

|

�w�V���C�A���x

�W������t�H�[�h�ēŔӔN�̍�i��ߋ��ɎU�X���҂ɂ������Z��(�C���f�B�A��)�ɎӍ߂�����i��w�w�n�ԁx���������l�͐���Ƃ��R�������Ă�������

|

�S��25��(��)

�w�����x�̓ߔ�����̓����V�[���łȂ��x�b�h�̂Ȃ��ł͎��c�q���I�w�X�|�[�c�}�������Y�x�ǂݑ����顖ʔ�����I�[���X�^�[��Ɠ��{�V���[�Y�łőΌ��������l�̋����Y�Ɠ�C�̓����Y�����V�[�Y�����I���Ɠ����Y�����l�ɈڐС���ǂ��R���r�Ƃ��Ċ�����������V�[�Y����͍Ăѓ����Y����m�z�G�[���Y(��DeNA�x�C�X�^�[�Y)�ɈڐЂ��ċ����Y�ƑΌ����顂��������̖���͗F���(�w���l�̐��x�̂悤�Ȑl�ԃh���})�����łȂ��싅�̃v���C�̖ʔ���(����=�N���X�v���C��_�u���v���C�̌�������)�⏺�a30�N��Ȃ�ł̖͂싅���i(���N�U��q����t�@���̉��M)�������ɕ`����Ă��顎��͐l�ԃh���}�����싅�h���}�̂ق����D���ł��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡑ̒��͂قڌ��ɖ߂����悤�����P������Ɖ��̂������������ɂޡ�i���f���l������[���J�����������f�X�N���[�N�́w�X���b�K�[�x�̘A�ځw�x�[�X�{�[�����̕���x��10��̃j���[���[�N�̃Z���g�����p�[�N�Ō����c�t���̕��Z�̑R���}���n�b�^������X�g�������[�O�̃X�^�[�o�b�N�Xvs�}�N�h�i���h�̎����̘b��������A�����J�싅�͑��싅���ʔ����̂ł��桔Ӄ��V�̓W������t�H�[�h�ē̍ŔӔN�̍�i�w�V���C�A���x�����Ȃ��硂���܂Ţ���l��Ƃ��ĕ`���Ă��肢���l�C�e�B����A�����J��(�C���f�B�A��)�ɑ��ăt�H�[�h�ē��܍߂̈ӂ����߂Đ��삵���f�悾�Ƃ���i�J�i�J�ʔ��������C�A�b�g��A�[�v��h�N��z���f�C���o�Ă����Ƃ���ŏ��X���P���킩��Ȃ��Ȃ��č�_vs���l�ɕύX��w�V���C�A���x�̓t�H�[�h�ē̏d�v�ȍ�i�̂悤�Ȃ̂Ŗ���������x������茩�����܂���ҌՋ����I

�S��26��(�y)

�w�X�|�[�c�}�������Y�S4���x�͑�3���ɓ˓�������Y�͋����Y�Ɠ������l�ɂ��Ă̓��C�o���S��������Ƃ������R�ő�m�ɈڐС�܂��FA�ȏ�̐U�镑���������悾����C�C�ł��傤����a30�N��̖싅�̓��W���L�c�������ł��ˡ�����ł����肪�ł����ƓG�����ɊW�Ȃ�����蕳�I�I�[�I���ς��|!���������߁|�I��ł�����ˡ�m���ɏ����̏��w���̍��c�����w���̍��܂ł̃v���싅�ł͉������W�̓C�b�p�C���ł܂�������ł������Ă�̂͌�y������O�ۑ��̍�_�t�@���̐e���̃��W���R���|�I�~�~�I�w�����p�A(8)�Ȃ瓪���p�A�I��N�̂��Ƃ��w���Ă��͂킩��܂����(��)���������͔��M�ƊPႂ��������ꂽ�悤�����Ǎ��x�̓����n�����P�����ݎn�߂顂���ς艴���R���i�������A�������ȁH�Ǝv���Ȃ���2�l�ōŋ߃I�[�v�������߂��̐f�Ï��֡���t�������čA�̖�ƍR��������������ċA��B���т̂��ƒ��Q�Ŗڂ��o�߂���BS���e���ōb�q���̍�_���l����v�킸���Ă��܂�����_��8�������ۂ����R&��{�A�š�Ղ����l��J������5�A����Ջ������ނ��Ă������N�ɂ��Ȃ邪����ς�C�����̓X�b�L�����܂��ˡ�`���C�ƃC���C���d����������TBS�w���W�x��BC����Ƃ̓��W�����顑����̌����ăA�W�A�̐l�X�ɑ����܍߂̋C���������߂��Ӎ߂��l�I�ɍs�����l�������̂ł��ˡ���̗��e�����������ǐ푈�ɒm���Ă���l�B�͐�ɖ������ɔ���������܂��ˡ����͍��S��&�����S�̂łŔߎS�Ȑ푈�������N�����̌��������{�l�S�̂Ɍ�����͂��ł����c�

�S��27��(��)

�w�X�|�[�c�}�������Y�S4���x�Ǘ���v���U��ɓǂݒ����Ċ������_�^�C�K�[�X�Ƀf�g���C�g�E�^�C�K�[�X����̈ꎟ�ڐБI��̃^�[�U�����������ċ॓��ƑΌ����m�z�G�[���Y(��DeNA)�ɈڐЂ��������Y���T�u�}����(�A���_�[�X���[)�ɓ]��������ɃX�C�b�`�s�b�`���[�ɂȂ��ċ����Y��^�[�U���ƑΌ������Ɠ��̔j�V�r�ȍr�Z����g���Ȃ�����싅�̖ʔ����y�������[�삵���w���l�̐��x�ȏ�̖���ł���Ō�ɋ����Y�Ⓧ���Y���僊�[�O�֗U���Ă��s���Ȃ����Ƃ���{�v���싅�̕��磂Ƃ����䎌�����顖���̐��E�����łȂ������̃v���싅���������̂悤�Ɍ�����g�D�ɂȂ��Ăق������ǃA�����J�̃��W���[�͖싅��������厖�Ɉ����Ĉ�ĂĂ���g�D�����Ǔ��{�̃v���싅�͖싅������ȃ��m(�e��Ђ̗��v)����Ԃɍl���Ė싅�𗘗p���Ă���g�D�ł�����}�Y��������߂Ȃ��ƃC�P�}�Z���ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡉ��̓R���i���痧���������݂��������ǃ����n���̑̒����낤���Ȃ����̂ŒZ�������ɂ��顃�����U���̂��Ə��X�x���Ɗ��q�s�c��I���֡�N�ɓ���邩�͂��đ[���Ƃɂ����������C�C�ł��ˡ�j�͖����ȗ��U�X�������Ƃ��肵�܂������炱����Ŏw���ґS�������ɂ��������C�C�Ƃ����G�b�Z�C������30�N�ȏ�O�ɏ����܂�������ˡ�����T���ƃR���r�j�Ŕ��������ċA�v���U��ɍ�_���l����������茩�額������炢�Ղ���������Ǝv�����ǂ���ς蕉���������������Ȏア���l�ɉ��x�����`�����X������Ȃ��珟�Ă�悤�ł̓A�L�}�w���Ȃ���Ӄ��V��NHK�X�y�V�����w�l�́x�����Ȃ��硍זE�Ɩ��̘b��Ȋw�͕������i����������ǐl�Ԃ̐S��Љ�͐i�����܂ւ�Ȃ���j�ġ

�S��28��(��)

�x�b�h�ł̓Ǐ��͎G���wZAITEN�x6��������W�w�L�҃N���u����f�B�A���s�̌�����x��ǂޡ���{�̃}�X���f�B�A�ɂ���l�͂��̢���͖����ʂ�ܓ��̎���̏Z�ݐS�n���ǂ��̂ł��傤�ˡ�����M���̘A�ڢ�^�ۗ��_��Βkvs�]�c���i���̢�����Ȃ̑�ߣ�������[��������}�X���f�B�A�ɂ������Ȃɂ\��Ɋ���o���Ȃ��Ō��͂���ɂ��Đ��̒������Ėk�Տ�ł���C�����V���z�炪����̂ł��ˡ�j�ġ�}�����[��PR���w�����܁x5�������ǂޡ�֓����ގq����́w���̒����{180�x�͢�������L�����t�W�e���r�̊�ƕ��y������꓿�w���f�B�A�̎x�z�ҁx�㉺(�u�k�Е���=���}�N�[�f�^�[��`�����u�k�Ѓm���t�B�N�V������&�V���h�L�������g��܍�)�g��Í��w�t�W�e���r�͂Ȃ����������̂��x(�V���V��)2���ǂ�ł݂悤���ȡ�@���d�F�����w��哝�̣�Ƃ������̂�����⍑�Ђ��킸�ǂ����D���ɂȂ�Ȃ��x�Ƃ����G�b�Z�C��������Ă����JFK���������ơ�Ӂ`��ނ̓}��������������[�Ƃ̍����X�L�����_���������������ł͂Ȃ��Ԏ��ɂ��֗^���Ă����̂ł��ˡ������x�b�h���o�č����q�ƎU�ࡉ��̓R���i(�H)����������Ǎ��x�̓����n�����A�����ꂽ�炵����U���̓T�b�T�ƍς܂��顃���������́wTAMAKI�̃X�|�[�c�W���[�i���Y���x�̎��^�̓Q�X�g���Ă��J�n����2�������o�ď������}�g����3�{��b����@�w�X�|�[�c�͖����`���炵�����܂�Ȃ��x�A�w���{�l�͂Ȃ��싅���D���ɂȂ����̂��H=�`�[���v���C�ƒc�̋��Z�̈Ⴂ��m��Ȃ����{�l�x�B�w�X�|�[�c������싅������T�b�J�[�����c�����Ƃ͉����H�����ƃJ���`���[�̈Ⴂ�x��3�{��20�����炢�Âb���ė[��������^��������J����܂��̂ŊF����䗗������������ēo�^����낵��!

|